von Laura Frenzel, Jasmin Hoffmann, Pauline Marzik und Lien Vogt

In einer von zahlreichen Krisen geprägten Zeit - anzuführen sind hierbei besonders die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie zahlreiche wirtschaftliche Hürden

(Inflation) - spielen die Medien eine für die Informationsbeschaffung zentrale Rolle. Dabei stellt sich die Frage: Vertrauen die Deutschen den Medien oder verlieren die deutschen Medien gar

das Vertrauen ihrer Nutzenden?

Die „Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen 2022“ liefert Antworten zur aktuellen Situation sowie eine Einordnung in die Ergebnisse der vergangenen Jahre. Die Trendstudie berücksichtigt dabei die Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Vorjahre. Durchgeführt wurde die genannte Studie erstmals im Jahr 2008. Weitere Erhebungen wurden zwischen 2015 und 2020 jährlich durchgesetzt. Verwendet wurden Kernfragen mit immer gleichlautenden Fragestellungen, in allen acht Erhebungswellen; zusätzliche Fragen wurden über die Jahre ergänzt.

Grundsätzlich sind Langzeitstudien wie die unsere wichtig, um Entwicklungen langfristig im Blick zu haben. Bei gleichbleibendem Fragebogen und Erhebungsmodus kann man Unterschiede, die man findet, auf Entwicklungen zwischen den Erhebungsjahren zurückführen – anders, als wenn man z.B. zwei verschiedene Umfragen aus zwei Jahren miteinander versucht zu vergleichen.

(Dr. Ilka Jakobs, Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Co-Autorin)

An der durch Kantar durchgeführten repräsentativen Telefonumfrage (CATI) nahmen im Dezember 2022 und Januar 2023 bundesweit 1.200 Bürger*innen ab 18 Jahren teil. Erhoben wurden Daten zum Medienvertrauen, zur Medien- und Internetnutzung, zu Medienkritik, zum medienbezogenem Verschwörungsglauben, zur politischen Einstellung sowie zur Soziodemografie. Unterschieden wurde zudem zwischen dem Vertrauen in unterschiedliche Medien- und Internetangebote.

Aber warum untersucht man das Medienvertrauen und wozu sind die Ergebnisse der Langzeitstudie hilfreich? Um diese Fragen zu beantworten, ist es zunächst einmal wichtig zu verstehen, welche Aufgaben die Medien haben. Denn in erster Linie gelten sie als Vermittler zwischen der Bevölkerung und einzelnen Institutionen. Verabschiedet beispielsweise der Bundestag ein neues Gesetz oder tritt ein Ministerpräsident zurück, wird dies über die Medien und deren unterschiedliche Kommunikationskanäle an die Menschen kommuniziert. In der Theorie klingt das ganz einfach und unkompliziert. Zweifeln nun aber einzelne Personen an dem Wahrheitsgehalt der kommunizierten Botschaften sowie an den Institutionen, die diese Informationen verbreiten, kann das schwerwiegende Folgen haben. Denn sobald es zu wiederholten Negativ-Erlebnissen seitens der Rezipienten kommt, können diese das Vertrauen in die etablierten Medien verlieren und sich von diesen abwenden. Stattdessen beziehen sie beispielsweise ihre Informationen von alternativen Medien. Damit sind Medien gemeint, deren Strukturen, Abläufe und Formen sich von den etablierten Medien unterscheiden. Alternative Medien zeichnen sich dadurch aus, dass deren Rezipienten nicht das Massenpublikum, sondern kleinere und spezifische Interessengruppen sind. Sie treten unter anderem in rechts- oder linkspolitischen Spektren auf, aber auch in anderen Themengebieten, in welchen sie meist eine andere Meinung als die Massenmedien vertreten. Diese Formen der Berichterstattung sind nicht selten von Falschinformationen geprägt, die man bei besonders heiklen Themen wie beispielsweise während der Corona-Pandemie beobachten konnte. Werden diese Art von Nachrichtenmeldungen vermehrt konsumiert und geteilt, kann dies maßgeblich die öffentliche Meinungsbildung beeinflussen und sogar die demokratischen Strukturen gefährden. Untersucht man also das Medienvertrauen regelmäßig, ist es nicht nur möglich, Momentaufnahmen der Vertrauenssituation zu erkennen, sondern auch gesellschaftliche Stimmungen zu identifizieren und demokratiegefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erfassen.

Das Langzeitprojekt ist nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wissenschaftlich relevant. Denn durch die Ergebnisse über die Jahre hinweg, kann man diese miteinander vergleichen und nicht nur aktuelle Trends erkennen, sondern auch langfristige Entwicklungen analysieren. Diese Entwicklungen können als Grundlage für weitere Forschungsansätze dienen. Beispielsweise könnte man genauer untersuchen, ob und wie im Detail das Medienvertrauen von Faktoren wie der politischen Einstellung, dem Verschwörungsglauben, der Mediennutzung oder der Medienskepsis abhängt.

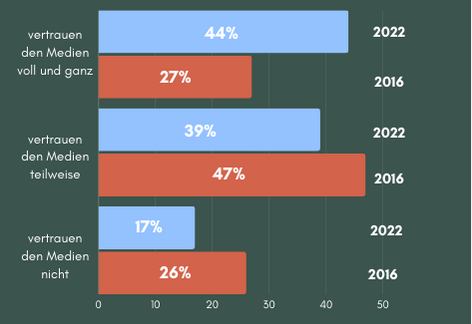

Die Trendstudie zeigt leichte Veränderungen hinsichtlich des allgemeinen Vertrauens in die Massenmedien im Erhebungszeitraum auf. Grundsätzlich stieg das Vertrauen in die Medien mit der Corona-Pandemie, wobei 2022 44% der befragten Personen angaben, den Medien voll und ganz zu vertrauen, während diese Werte in den Jahren vor der Pandemie noch zwischen 27% bis 30% lagen. Zeitgleich verringerte sich die Anzahl der Personen, die den Medien teilweise vertrauen. Im Jahr 2022 machten dies 39% der Befragten aus, während es 2018 noch 49% waren. Auch konnte ein leichter Rückgang der Anzahl an Menschen, die den Medien nicht vertrauen, beobachtet werden. Hierbei gaben 17% der Befragten an, die Medien als nicht vertrauenswürdig zu empfinden. Das allgemeine Medienvertrauen erreichte während der Corona-Pandemie 2020 einen Höhepunkt, da lediglich 16% der Teilnehmer*innen kein Vertrauen in die Medien hatten. Am glaubwürdigsten wahrgenommen werden unverändert die öffentlichrechtlichen Medien, deren Vertrauen sich im Anschluss der Pandemie lediglich in eine moderate Mitte verlagerte, jedoch nicht gänzlich erodierte. Ein relevanter Anstieg der Kohorte, die die Medien als nicht vertrauenswürdig einstufen, wird hier somit ebenfalls nicht wahrgenommen. Hinsichtlich der Berichterstattung bezüglich des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine

lassen sich keine signifikanten Veränderungen bezüglich des allgemeinen Vertrauens in die Massenmedien feststellen, wobei ein ähnliches Vertrauen in die Kriegsberichterstattung wie in die Berichterstattung während der Pandemie gemessen wurde. Seit dem Höhepunkt der Coronapandemie im Jahr 2020 wurde jedoch ein Rückgang des vollen Medienvertrauens in diese Thematik von 20% beobachtet. Trotzdem betrachten die meisten Teilnehmer*innen öffentlich-rechtliche Medien weiterhin als relevante Informationsquelle, fordern jedoch Verbesserungen in der Zusammenarbeit mit der Politik und der Repräsentation bestimmter sozialer Gruppen. Anhänger*innen der Linken und der SPD kritisieren eine mangelnde Abdeckung und einen verschwenderischen Umgang mit Rundfunkbeiträgen. Ein Reformbedarf besteht somit auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien.

Im Hinblick auf die Entwicklung des Medienvertrauens und den Einfluss, den diese Entwicklung auf den öffentlichen Diskurs nimmt, lässt sich erkennen, dass das Vertrauen in Medien in Deutschland vergleichsweise hoch ist. Krisen und Kriege führten bisher nicht dazu, dass sich das Vertrauen in Medien langfristig stark verändert. In Krisensituationen wie der Corona-Pandemie ist zwar ein Anstieg im Vertrauen in etablierte Medien zu beobachten, die Schwankungen gehen aber nach dem Abklingen der Krise ebenso wieder zurück.

Grundsätzlich lässt sich weder ein Anstieg noch ein besonderer Rückgang des Medienvertrauens innerhalb der Gesellschaft feststellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die direkte Betroffenheit einer Krise sich auf das Medienvertrauen auswirkt. So stieg das Vertrauen in etablierte Medien während der globalen Corona-Krise merklich an, eine nennenswerte Veränderung während des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine lässt sich aus den Ergebnissen jedoch nicht ableiten. Das höchste Vertrauen bringen Nutzer*innen den öffentlichrechtlichen Medien entgegen. Abgesehen davon lässt sich in der Trendstudie schwer feststellen, was die individuellen Hintergründe für ein verändertes Vertrauensverhältnis zu Medien sein könnten.

Immer wieder im Zentrum der Überlegungen sind die so genannten etablierten Medien. Ein übermäßiger Rückgang des Vertrauens in die Öffentlich-Rechtlichen ist nicht erkennbar, obwohl die Werte leicht zurückgegangen sind. Der Anteil an Menschen, die den etablierten Medien kategorisch misstrauen, ist seit Beginn der Erhebung weitgehend unverändert. Dies kann als Chance für den Journalismus gesehen werden, durch qualitativ hochwertige Inhalte ein breites Publikum zu überzeugen, auch wenn Rezipient*innen dem Mediensystem nicht uneingeschränkt vertrauen.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk genießt in Deutschland also immer noch einen Vertrauensbonus, die Skandale der vergangenen Jahre sind aber nicht spurlos an ihm vorüber gegangen und er sollte sich nicht auf Vorschusslorbeeren ausruhen.

(Dr. Ilka Jakobs Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Co-Autorin)

Trotzdem zeigt sich eine gestiegene Skepsis gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Mediensystem und dessen Funktionsweise. Öffentlich-rechtliche Medien haben also weiterhin einen gewissen Vertrauensvorschuss gegenüber anderen Medien, auf dem sie sich jedoch nicht ausruhen sollten.

Durch die Studie lässt sich die Entwicklung, die das Medienvertrauen in Deutschland in den letzten Jahren durchlaufen hat, sehr gut vergleichen und darstellen. Trotzdem lassen sich auch durch die verschiedenen Erhebungswellen einige Fragen noch nicht klären. Da für jede Erhebungswelle unterschiedliche Nutzer*innen befragt werden, kann nur die allgemeine Entwicklung der Vertrauenssituation abgebildet werden. Individuelle Entwicklungen, sowie Hintergründe eines Einstellungswechsels bei einzelnen Rezipierenden lassen sich daher nicht erkennen. Es ist daher schwer, genau nachzuvollziehen, was Menschen dazu bewegt, mehr oder weniger Vertrauen in Medien zu entwickeln.

Literatur

Schultz, T., Ziegele, M., Jackob, N., Viehmann, C., Jakobs, I., Fawzi, N., Quiring, O., Schemer, C., & Stegmann, D. (2023). Medienvertrauen nach Pandemie und „Zeitenwende“. Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen 2022. Media Perspektiven, 8/2023, 1-17. https://www.ard-media.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/pdf/2023/MP_8_2023_Mainzer_Langzeitstudie_Medienvertrauen.pdf